꼬마 시절에 엄마가 가끔 명동에 데리고 가 '서호'(西湖)라는 일식 돈가스 전문점에서 돈가스를 사주셨는데, 그 돈가스는 동네 경양식집이나 기사식당에서 먹는 돈가스와는 차원이 달랐다(서호는 오래전에 없어졌지만 그 맛과 시스템은 '명동돈가스'에서 여전히 느낄 수 있어서 다행이다). 그렇게 돈가스는 내 소울푸드가 되었는데, 왜 예전부터 명동에 일식 돈가스 전문점이 있을 수 있었는지 이 책에서 힌트를 얻었다.

이 책은 세 가지 요소가 교차하며 진행된다. 첫째는, 경성(일제강점기의 서울)이라는 역사적 공간, 구체적으로 경성의 '맛집'이다. 둘째는, 1900년대 초반의 역사적 사실들이다. 셋째는, 당시의 경성이 등장하는 조선 근대문학 작품들의 글과 삽화 들이다.

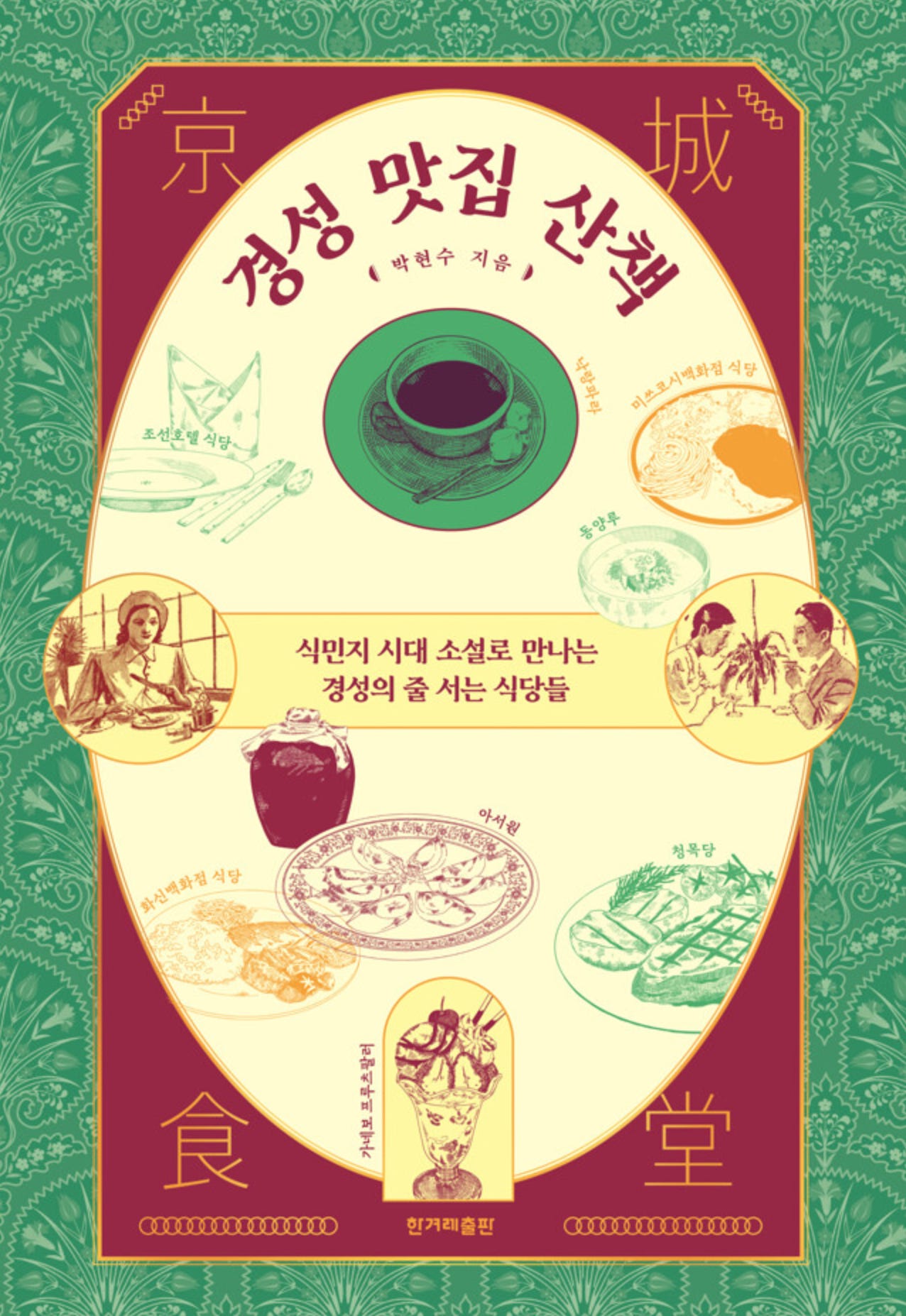

‘한국 근대소설의 양가성’에 대한 연구로 박사학위를 받은 저자 박현수 교수의 주요 저서는 《식민지의 식탁》 (2022), 이 책 《경성 맛집 산책》 (2023), 최근 출간된 《호떡과 초콜릿, 경성에 오다》 (2025) 등이 있다.

저자 소개에 따르면 식민지 시대의 음식, 경성의 음식점들, 문학 속의 음식 등에 관심이 많다고 하는데, 당시 문학작품을 중요한 축으로 삼아 이런 미시사(微視史)를 서술하고 있다는 것에서 신선한 충격을 느꼈다.

《경성 맛집 산책: 식민지 시대 소설로 만나는 경성의 줄 서는 식당들》, 박현수(지음), 한겨레출판, 2023

경성이라는 시공간은 내게 매우 생경하게 다가오면서도 관심을 자극한다. 왜 그런지 곰곰히 생각해봤다. 일제강점기를 생각하면 '극심한 고통'이 먼저 떠오른다. 그럼에도 조선(한국)인들은 어떻게든 계속 살아갔다. 목숨만 부지한 것이 아니라 문화 생활, 창작 활동을 이어갔고, 일본 유학까지 다녀오는 사람들도 있었다. 어떻게 그 둘이 양립할 수 있었는지 내 안에서 충돌한다.

그렇다면 자유와 권리가 박탈된 상태에서의 일상은 어떤 것이었고, 사람들은 그걸 어떻게 받아들였는지가 궁금하다. 게다가 당시의 '맛집'을 다루고 있다니, 아니 맛집이란 것이 있었다니 잘 납득이 안 간다. 저자도 이런 선입견을 예상했는지 서문을 시작하며 "서둘러" 밝히고 있다.

제목을 보고 먼저 드는 느낌은 '경성'과 '맛집'이라는 다소 어울리지 않아 보이는 두 단어가 주는 어색함일 것이다. 식민지 시대 서울을 일컫던 오래된 용어와 근래에 탄생한 신조어 사이의 연관성을 찾기 어렵기 때문이다. 서둘러 해명하자면 경성에도 맛집이 있었다. 그것도 경성 사람이라면 모르는 이가 없는, 인기 메뉴를 맛보기 위해 온종일 줄을 서기도 했던 유명한 식당이 여럿 있었다. (p.4)

재밌지 않은가? 고작 백 년 전이긴 하지만, 맛집을 찾는 것은 인지상정이라는 놀랍지만은 않은, 식민지라는 상황도 식욕을 이기지는 못했다는 사실이 말이다.

"이 책이 식민지 경험을 수긍하는 것으로 오해될지도 모르겠다"는 저자의 우려가 있지만 "사실은 사실일 뿐"이고 "사실을 애써 외면하기보다는 찬찬히 들여다보면서 그 이지러짐을 이야기하는 것이 정당한 태도"라고 할 수 있다는 것에 동의한다. 그렇게 "경성의 맛집에 드리웠던 식민지의 그늘에 주목하고 이를 밝혀내는 작업"(p.5)이 이 책의 목적이기도 하다.

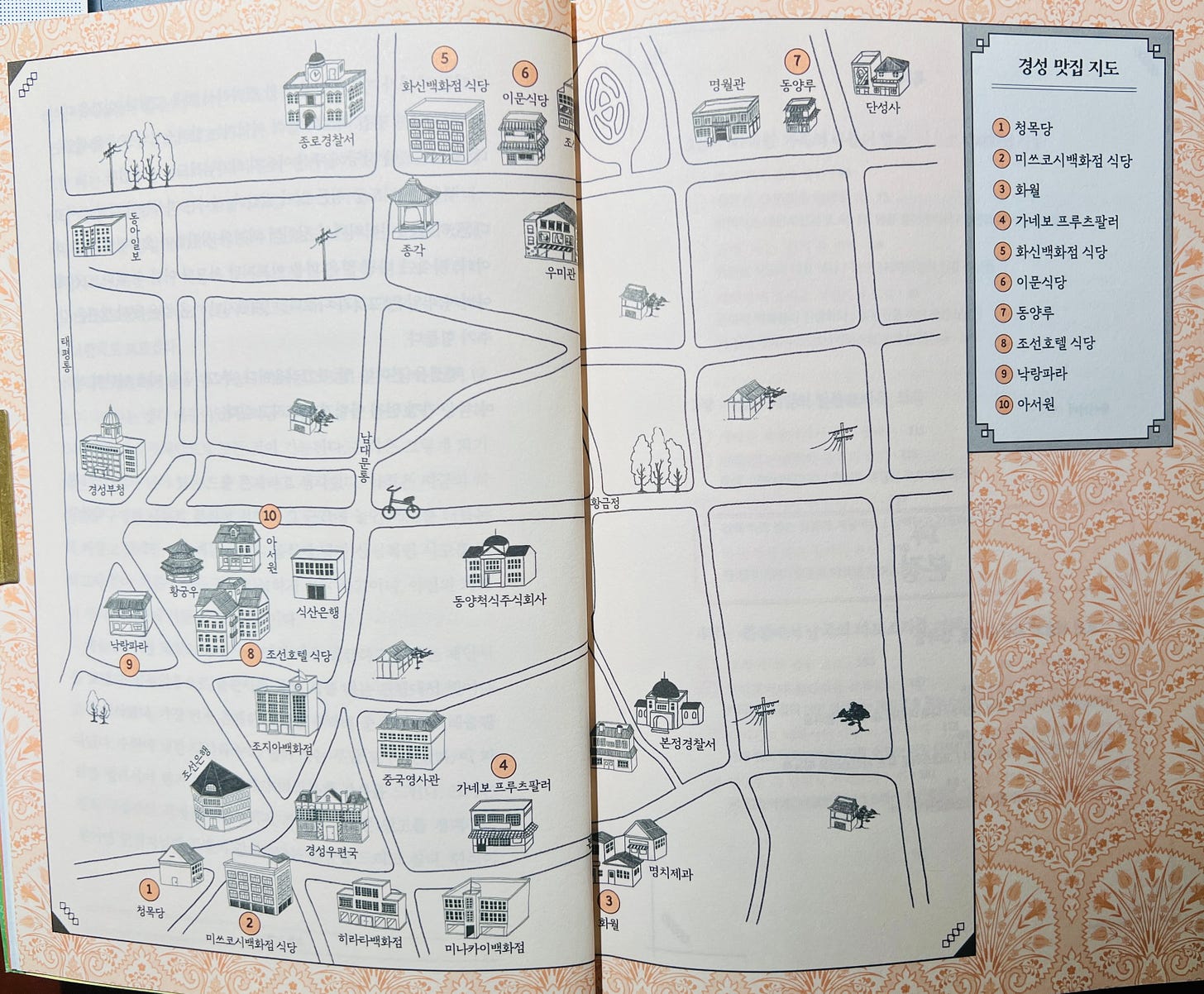

책의 1부는 본정(本町)1 지역(청목당, 미쓰코시백화점 식당, 화월, 가네보 프루츠팔러), 2부는 종로(화신백화점 식당, 이문식당, 동양루), 3부는 장곡천정과 황금정 지역(조선호텔 식당, 낙랑파라, 아서원) 등 모두 열 곳의 맛집을 다루고 있다.

제일 먼저 등장하는, 1907년에 개장한 '청목당'(靑木堂)은 정통서양요리 음식점으로 유명했다. 주된 손님은 일본인이었고, 그에 따라 종업원도 일본인으로 제한했다고 한다. 여기서 '화양절충'(和洋折衷)이라는 흥미로운 개념이 등장한다. 뜻은 '일본음식과 서양음식을 절충한 음식', 즉 우리에게도 친숙한 돈가스, 고로케, 라이스카레, 스키야키 등을 가리키는 것이다.

이 청목당은 정통서양요리를 표방했기 때문에 일본인 손님이 대부분이었음에도 화양절충 음식은 취급하지 않았으나 1920~30년대를 거치며 많은 양보를 하게 됐다고 한다. 돈가스, 카레 등이 일본 고유 음식이 아닌 것은 알고 있었으나, '화양절충'을 통해 생각해보니 외래의 것을 어떻게든 자기네 것으로 만드는 일본 문화의 단면을 들여다보는 것 같다. 게다가 그 음식들이 우리의 음식 문화에도 깊이 뿌리 내리게 된 연원도 짐작해본다.

이 책에서는 당시 식당의 모습을 추적하기 위해 일간지의 연재 소설을 적극적으로 동원한다. 글로 묘사된 것뿐만 아니라 소설의 삽화를 통해 실제 음식점의 모습도 추정한다. 생소한 제목의 소설이 많이 등장하는데, 삼각-사각 관계는 기본이며, 막장 치정극으로 치닫는 소설들이 많았다는 것도 놀랍다.

이 외에도 특히 관심 있게 읽은 부분들이 있다.

당시 백화점 점원은 선망의 직업이었으나 노동 환경은 끔찍했다. 휴일 없이 아침 8시 반부터 밤 11시까지 꼬박 서서 일하며 한 달을 일하면 18원 정도(현재 약 90만원)를 받았다고 한다. 간호부, 전화교환수가 비슷한 급여였고, 은행원, 교사의 월급이 60~80원 정도(약 3~4백 만원)였다고 한다.(p.216) 보통 커피 한 잔이 10전(약 5천 원)이었다고 하니 고급 취향을 누리는 것은 결코 쉽지 않았다.

조선인이 운영한 최초의 백화점인 '화신백화점'의 식당은 '조선요리'를 판매하는 경성 유일의 백화점이었다. 그러나 창업자 박흥식은 적극적 친일행위를 했다. 거액의 국방헌금을 하고, 일본의 침략전쟁을 찬양하고 조선인의 전쟁협력과 학병지원을 적극적으로 주장한 결과, 조선총독이 주는 공로상까지 받았다. 이것은 어쩔 수 없는 협력이 아니라 적극적 신념에 따른 것이었다고 한다.(pp.240-241)

"종로의 명물이 화신이라면 화신의 명물은 식당이라고 하여도 무방하겠습니다. 화신식당의 명물은 조선요리입니다. 양식이 28종, 화식이 20여 종, 음료가 30여 종이 잇습니다마는 깨끗한 자리와 깨끗한 그릇으로 간편하고도 먹음직하게 조선요리를 제공하는 집은 경성 시내 화신 한 집밖에 업습니다." (p.202)

3부에 등장하는 다방 '낙랑파라'는 박태원의 소설 〈소설가 구보씨의 일일〉에도 여러 번 등장한다. 그도 그럴 것이 이 낙랑파라는 문학단체 '구인회'(九人會) — 박태원, 이태준, 이상, 김기림, 정지용, 박팔양, 이무영, 김유정, 김환태 — 가 소일하는 곳이었다. 여기서 이상의 활약상을 글, 사진 등의 자료로 확인할 수 있는데 글씨와 그림도 일품인, 참 재주 많은 사람이었음을 확인할 수 있다.

1900년대 초반 이 시기에 경성의 인구는 급증했다. 1910년대에 25만 명, 1930년대 중반에 45만 명, 그리고 1940년대에는 90만 명을 넘어서며 “조선과 일본 전체로 따져도 경성은 도쿄 다음으로 큰 도시”가 된다(서울로 인구가 집중되기 시작한 것은 이때부터인가 싶었다).

하지만 경성의 인구가 급격히 증가하며 조선인 손님의 비중이 늘어났더라도 일본인이 운영했던 백화점의 영업 방침은 변하지 않았다. 아무리 그 수가 늘어났더라도 식민지인은 식민지인이었기 때문이다. (p.105)

다음에 읽을 책은 바버라 F. 월터의 《내전은 어떻게 일어나는가》이다.

식민지 시대 경성에서 가장 번화한 곳. 지금의 명동 부근. (p.20)

잘 읽었습니다. 수주 변영로의 <명정사십년>에서 청목당이나 여러 '맛집' - 주로 술청과 해장국집 이지만'들, 레스토랑을 직접 경영했다 망했다던 에피소드, 수주와 동료들이 음주행각을 벌이며 식민지 치하를 견뎌내는 모습에 웃프던 기억이 생생합니다.