만사는 책을 한꺼번에 많이 산 몇 번의 순간들이 있었다는 걸 떠올렸다.1

첫 번째로는 ‘국민학교’ 시절에 어린이용 세계문학 전집, 생활 및 과학 전집(지금으로 치면 ‘Why?’ 시리즈), 역사 전집, 전래동화 전집, 위인전 전집 등을 짧은 기간 동안 연이어 부모님이 사주셨을 때다. 위인전 외에는 같은 책을 몇 번씩 읽었다. 활자 중독이었을 수도 있겠지만, 남아있는 느낌과 기억을 재구성해보면 지식욕보다는 ‘이야기’를 좋아했던 것 같다.

중학교, 고등학교 시절에는 동네서점을 자주 가면서 서점 주인형과 친해지고 책 추천을 받으며 사부작사부작 사긴 했지만 한번에 많이 산 기억은 없다. 그게 문제였을까? 고등학교를 졸업하고 갈 대학이 정해졌을 때 모아둔 돈(30만원 정도?)을 들고 교보문고를 갔다. 그리고 철학, 인문사회 코너 앞으로 가서 좋은 책이라고 들은 것들, 알고싶다고 생각되는 제목의 책들 — 예를 들면, 《한국현대사》(고 강만길 교수), 《노튼 영문학 개관》, 《비평의 해부》, 《사회학이론의 구조》, 《샤마니즘》 등 — 을 마구 샀다. 교보문고에서 책을 많이 사면 들고 가기 좋게 나무로 된 손잡이까지 달아서 묶어준다는 걸 그때 처음 알았다. 고등학생 시절부터 스물스물 올라오던 지적허영이 이때를 계기로 폭발했던 게 아닌가 싶다.

이 일 덕에 아무리 좋은 책이라도 생각 없이 사면 안 된다는 걸 깨달았다. 그때 산 책들은 그렇게 가만히 꽂혀서 만사에게 일종의 압박을 가했다. ‘언제 읽을 거야?’, ‘나도 안 읽었으면서 계속 새 책 사도 되는 거야?’, ‘너는 책을 사놓기만 하고 안 읽는 사람이구나.’ 몇십 년 동안 말이다. 버릴 결심을 몇 번 했으나 실행하지 못했다. 그러던 어느 날 평소와는 다른 결심을 하고 몇 권 외에는 모두 버렸다. 만사도 계속 변해왔으니 다른 결심을 할 수 있었을 거다(이사가 계기가 되기도 한다). 책등의 제목만은 친숙해서, 어렸을 때 추억의 흔적이 없어진다는 아쉬움과 가벼운 슬픔이 있었지만 한편으로는 홀가분했다. “오래 머물러 주어서 고마워. 이말이 뭐라고 이렇게 힘들었을까.” 안녕.

세 번째로는, 선생님의 첫 서평집 《책》을 읽었을 때다. 틀에 박힌 찬사 위주, 책소개 수준의 서평만 접해오다 본격 서평을 읽게 되니 무릉도원이었다. ‘아니 세상에 이런 책이?’ 이 책도 사고 싶고 저 책도 사고 싶었다. 그러나 그때는 몰랐다. 뱁새가 황새를 따라가려다 다리가 째진다는 것이 여기에도 적용된다는 것을. 그리고 선생님께서는 서평집을 계속 내고 계신다.😨

네 번째 단기 대량구매는 2014년 도서정가제 개정안이 시행되기 직전 많은 출판사가 온라인서점에서 대폭 할인된 가격으로 판매를 했을 때였다. 평소에 가격이 좀 부담스러웠던 전집이나 ‘벽돌책’들을 주로 샀었다. 정말 읽고 싶었던 책들을 샀지만 지금도 책장을 둘러보다 ‘내가 이 두껍고 비싼 책을 왜 샀지?’하는 책들이 있다. 한 번의 깨달음으로는 부족했던 것이다.

만사는 이제 한꺼번에 많은 책을 사는 경우는 없다. 평소에도 많은 경로로 책에 대한 정보를 얻기 때문에 미뤄둘 틈이 없고, 책을 사는 요령이나 원칙 같은 것도 생겼으니 말이다.

좋은 책은 어렵다. 쉬우면서 좋은 책이 있긴하지만 그건 정말 좋은 책이다. 그렇다고 만만한 책만 읽다보면 지적(知的) 발전이 없다. 그렇다고 준비가 안 된 상태로 무턱대고 도전하면 안 되는 책들도 있다. 몇 단계를 그냥 뛰어오르려다 다리가 째지고 주저앉을 수 있다. 그래서 선생님, 길잡이, 이끌어 줄 사람이 필요한 것 같다.

만사는 주변에서 책을 읽지 않는, 적대시하기까지 하는 사람들을 봤다. 인터넷으로 충분하다고 생각하기도 한다. 그런 사람들은 만화책도 읽지 않는 걸까, 궁금해졌다. 만화가 이야기 그리고 책으로 넘어가게 만드는 쉬운 출입구 역할을 하기도 한다고 생각한다. 물론 거기서 멈춰 버리는 사람들도 많은 것 같다.

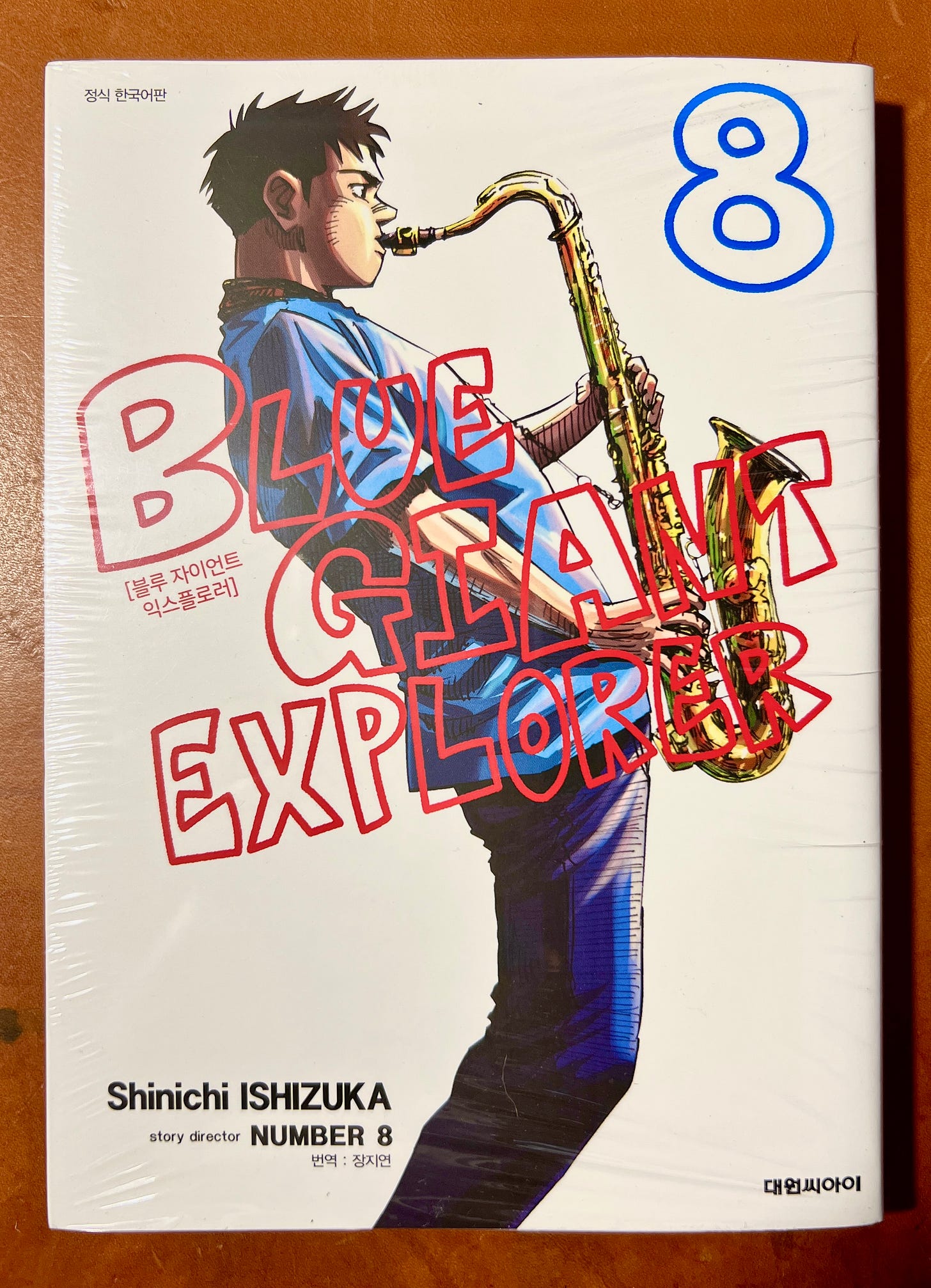

《블루 자이언트》 새 책이 나왔다. 만사는 이걸 보내고 어서 빨리 읽고 싶어졌다.

이 글은 〈만사씨 표류기〉 11월 23일자 뉴스레터입니다.

어릴 적 집에 책이라고는 교과서 밖에 없었는데... 어느날 형 교과서를 붙잡았다가... "소나기", "삵(이게 제목이 아닌데)" 등등의 이야기들이 어찌나 가슴을 시리게 하던지...... 활자로 된 이야기들이 전해주는 그 카타르시스를 죽을 때까지 잊지 못할듯...