몇 번에 걸쳐 독서모임 얘기만 하게 됐는데, 독서모임은 어제 월요일에 ‘성공적으로’ 시작했어.

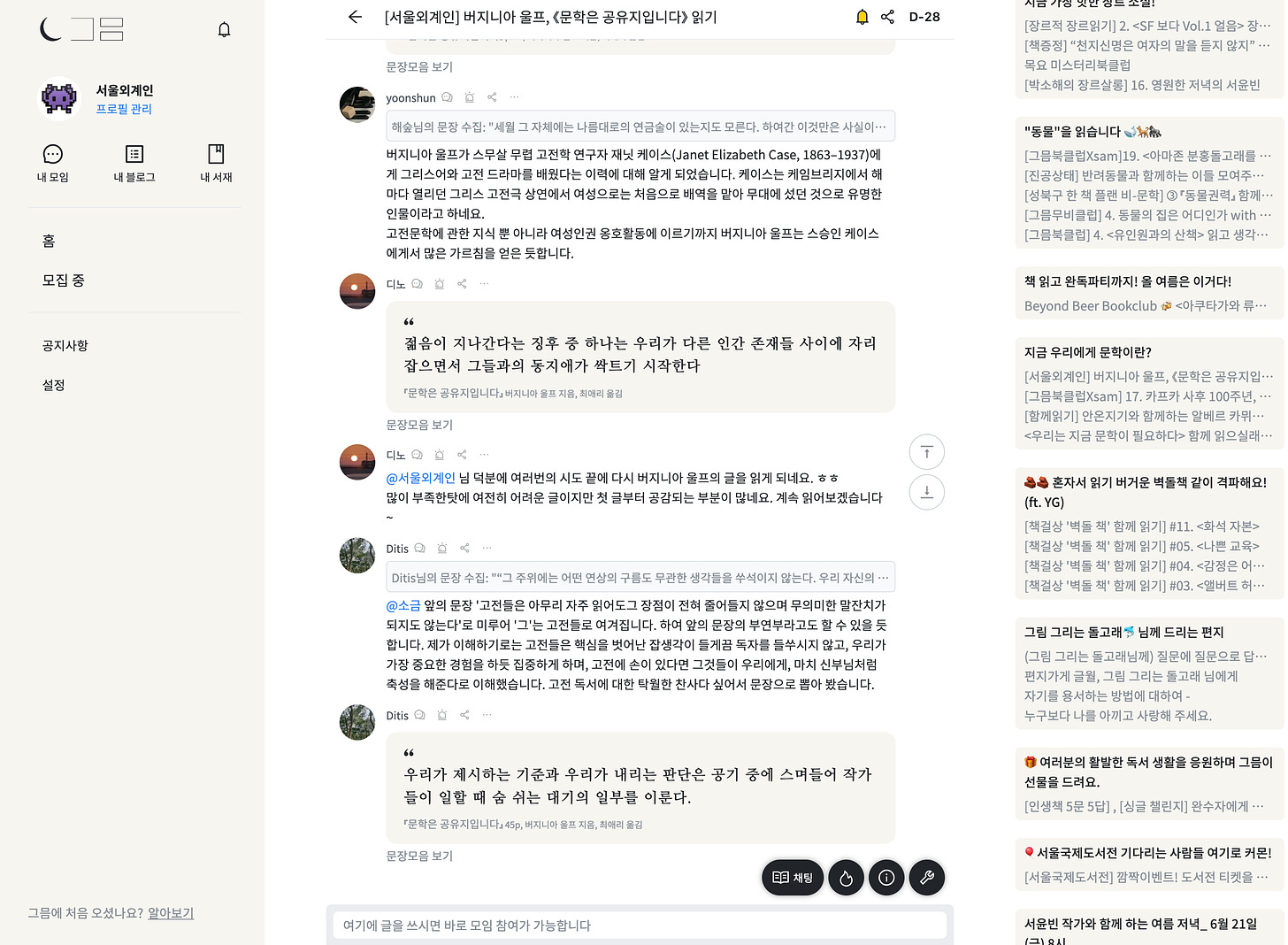

예상보다 많은 분들이 참여했고, 많은 대화들이 오가고 있지. 타인과 같은 글을 읽고, 각자의 경험과 생각은 어떻게 다를 수 있는지 재밌게 보고 있어.

《문학은 공유지입니다》는 모두 12편의 글로 이루어져있고, 매일 한 편씩 읽어나가고 있어. 계획대로라면 7월 2일에 모두 읽고 정리를 끝내는 일정이야. 물론 중간에 참여할 수도 있어.

이제 “이런 것”을 시작했으니 “저런 것”도 시작해보려고 해. 내가 지금 살고 있는 동네인 북촌을 내 시점에서 기록해 보는 거야. 이 동네는 코로나가 끝나고 나서 더 심상치 않아졌는데, 성수동에서나 볼 수 있을 것 같은 ‘힙한’ 가게(상점? 점포? 브랜드?)들이 생기기 시작했다는 거지.

삼청동의 젠트리피케이션 과정을 지켜본 입장에서 이곳도 그렇게 되려나하는 생각이 들기도 하는데, ‘나 같은’ 주민들은 그런 가게들이 생겨서 좋다거나 하는 감정은 없어. 주민들이 아니라 방문자, 관광객들을 위한 것이니까. 그 유명하다는 ‘런던 베이글 뮤지엄’에 매일 많은 사람들이 모여 있는 것도 이해하기가 쉽지 않아.

이 동네에 2010년부터 살기 시작했는데 그때는 주민들을 위한, 아기자기한 가게들이 제법 많았어. 그런데 점점 관광지로 알려지기 시작하면서 길거리 풍경이 변하기 시작했지. 그때부터 지금까지 여전히 잘 운영하는 곳도 있고, 없어질 거라고 예상도 못한 곳이 없어지기도 하고 그랬어.

그렇다고 다큐멘터리를 만들겠다는 건 아니고, 가게에 대한 호불호와 상관 없이 어떤 곳이 생기고, 없어지고, 또 가고 싶어지는 곳은 어딘지 담담하게 기록해보고 싶어. 장소에 대한 느낌의 데이터베이스를 만든달까. ‘현지인 추천 맛집’과는 거리를 두고 싶다는 말. 물론 특수관계인이 쓴 《북촌 북촌 서촌》 같은 좋은 책이 이미 있기는 하지만 말이야.

이걸 쓰게 되면 플랫폼은 다른 걸 이용해야 할 것 같은데, 아마도 별로 좋아하지 않는 인스타그램을 써야할 것 같아. 사진이 빠질 수 없고 많은 사람들이 봐줬으면 좋겠다는 욕심이 생겨서. 그러나 영혼은 팔지 않겠어.

이것도 이번 주에 시작하면 말씀 드릴게.