SF(과학소설)에 끌리던 때가 있었어. 아마도 윌리엄 깁슨의 《뉴로맨서》가 시작이었던 것 같아. ‘사이버펑크’라는 장르가 매력적이기도 했고, 내 직업의 일그러진 전망처럼 느껴지기도 했지. B급 문화 취향과 어우려지면서 많이 읽고 잘 알고 싶었어.

그런 욕구에 비해 읽은 SF는 많지 않아. 좋아하는 작가가 깁슨에서 필립 K. 딕으로 바뀌면서, 그의 작품이 최고로 느껴졌고 다른 작가들의 것은 초반부를 넘어가기 힘들더라. 그때부터 SF는 소설로 읽기보다는 영화로 보게 된 것 같네.

‘평단과 대중으로부터 열광적인 지지’를 받는다는 SF들이 나오면 호기심에 사기도 했지만, 아, 왤까? 이제 소설을 읽기가 너무 힘들어. 공감, 몰입 둘 다 유지가 안 돼. 역시나 설정과 인물을 받아들이는 초반부를 넘어가기가 쉽지 않더라고. 그런데 이번에 변화가 생겼다.

넷플릭스에서 《삼체》라는 대단한 SF 시리즈를 만들었다고 해서 기대를 하고 봤는데, 이건 기대 이상이었어. 결말까지 가려면 아직 멀었고 다음 시즌이 나오기까지 기다리는 것은 불가능해서 책을 샀지. 모두 세 권, 1,972페이지야.

《삼체(三體)》, 류츠신(지음), 이현아·허유영(옮김), 자음과모음, 2020

소설을 이렇게 몰입해서 읽은 건 정말 오랜만이네. 안 보면 보고 싶고 손이 저절로 가고 그런 느낌. 지금 1부 ‘삼체문제’ 다 읽고 2부 ‘암흑의 숲’ 읽고 있어. 드라마로 봐서 1부 스토리는 알고 있지만 또 다른 재미가 있고, 드라마가 오히려 시각적 상상력을 도와준 것 같아. 소설만 봤으면 작가가 어떤 모습을 묘사하는지 떠올리기 힘든 것들도 있었을 듯.

하드 SF여서 양성자 얘기도 나오고 내 지식으론 이해불가능한 과학 이론들도 나오지만 그게 소설 감상에 큰 걸림돌이 되지 않는다는 것도 신기하다면 신기해. 더 이상 소설을 읽을 수 없는 몸이 된 줄 알았는데 그게 아니라는 걸 확인해서 기쁘기도 하고.

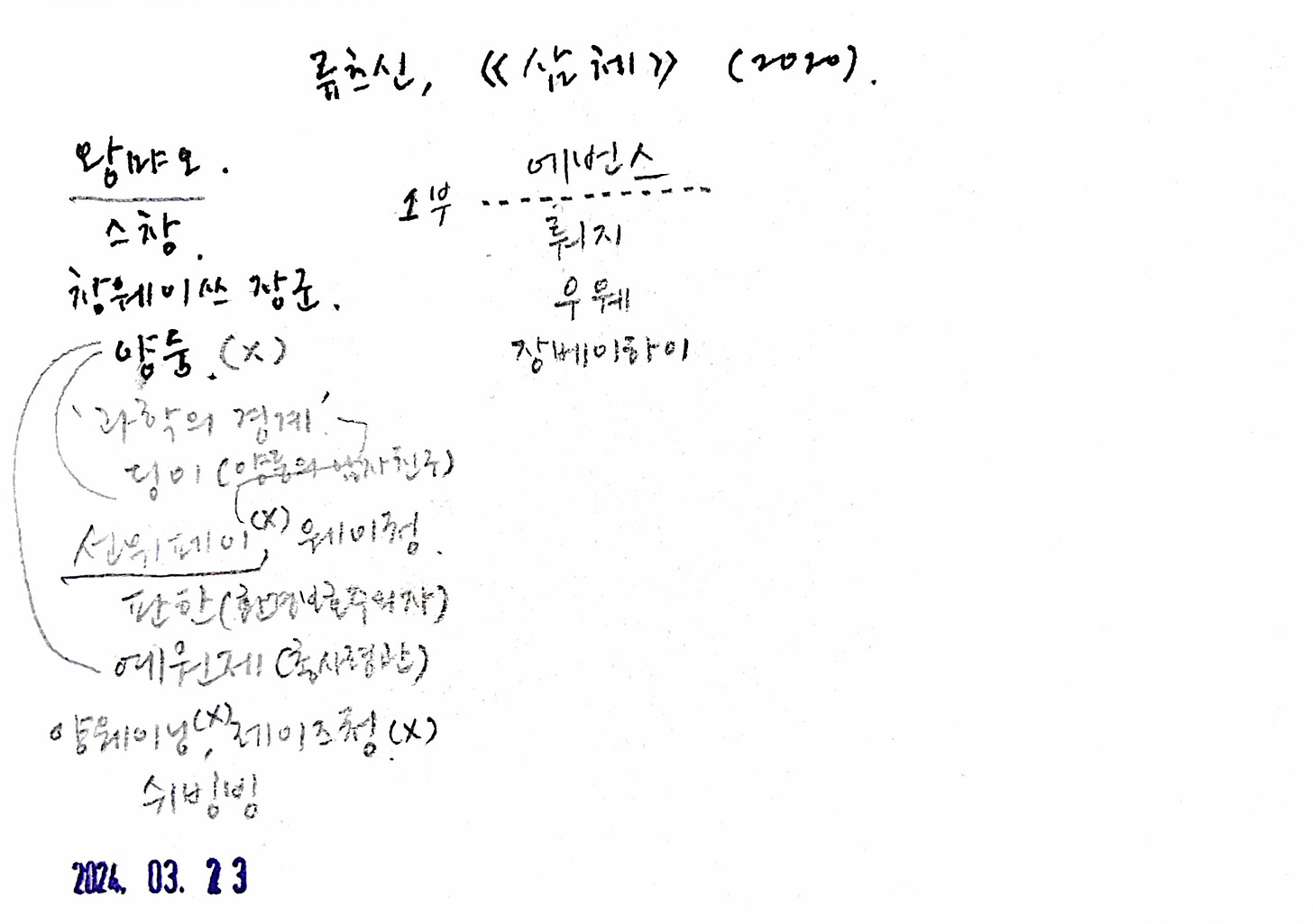

그리고, 이런 장편소설을 읽다보면 ‘이 사람이 누구였더라?’ 기억 안 나는 경우가 많아서 주요 등장인물은 카드에 적어가며 보는 편이야. 이걸 책갈피로도 쓰고. 좋더라고.

언제 다 읽을지는 모르겠지만 읽을 이야기가 많이 남아있어서 좋다.

구매만 해놓고 아직 펼치진 못 했네요. 긍정적인 후기를 보니 얼른 읽고 싶습니다 ㅎㅎ

이번에는 인물 구조도를 그려 보면서 읽어봐야곘네요.

15년 전쯤에 남양주에 있는 절에 갔는데, 한 스님이 "코스모스"를 읽고 계시더라고^^ "나"라는 존재는 무엇이고, 세상은 무엇이며, 신이란 존재하는가? 뭐 그런 생각을 하다보면, 가장 기본적으로 이 세상이 무엇으로 이뤄졌는지? 이 우주는 무엇인지? 궁금하셨을 듯! 과학이란 세상의 이치를 깨닫고자 하는 분들의 첫 관문인 듯!