#523 물건으로서의 책을 사랑한 사람들

앤드루 랭, 《책 사냥꾼의 도서관》 (2023)

《책 사냥꾼의 도서관》은 스코틀랜드의 시인, 소설가, 문학평론가, 민속학자인 앤드루 랭(Andrew Lang, 1844~1912)이 1881년에 발표한 책으로, 원제는 《The Library》야. 이 책은 “모든 수집가가 소유하고 싶어하는 책들”에 관해 이야기하는데, 그 책들의 내용이 아닌 “책을 보존하는 방법에 대해서, 책의 적들에 대해서, 이런 책을 어디에서 사냥해야 하는지” 등이 주된 내용이야.

저자가 밝히듯이 이 주제는 “예술에 관한 취미보다 희귀함에 관한 취미와 좀더 가깝게 연결”되고, “문학보다는 책 자체에 초점”을 두며 “비평보다는 서지학”에 중점을 두고 있어.

《책 사냥꾼의 도서관》, 앤드루 랭 · 오스틴 돕슨(지음), 지여울(옮김), 글항아리, 2023.

책이라는 ‘물건’에 관한 내용이지만 19세기 영국을 중심으로 쓰여졌기 때문에 현재 우리가 사고, 읽는 책의 모습과는 약간 차이가 있어. 그래서 수집가들이 쫓는 책의 종류와 취향도 현재와는 많이 다르더라.

이외에도 수많은 종류의 수집가가 있다. 역사 장정파로서 과거 위대한 예술가의 솜씨로 장정된 책이나 유명한 수집가의 장서였던 책만을 찾아다니는 사람도 있다. 혹은 자메파, 즉 루이 라신의 친구였던 자메가 냉소적인 문투로 ‘여백글’을 끼적거렸던 책만을 수집하는 사람도 있다. 셸리, 키츠, 테니슨, 에버니저 존스까지 현대 시인의 초판본만을 탐내는 사람들도 있다. 또는 욕망의 대상을 1830년대 자유롭게 꽃피웠던 프랑스 낭만주의자들의 책으로 한정하는 사람들도 있다. 넓은 땅과 큰 재산을 가진 사람이라면 각 나라의 역사에 대한 책을 수집하려고 할 수도 있다. 더러는 에상을 비롯하여 코생, 그라블로나 스토서드, 윌리엄 블레이크 등 지난 세기 활약했던 삽화가들의 작품이 실린 책에 마음을 빼앗긴 사람들도 있다. 아니면 전통을 중시한 나머지 알다스판(Aldine)이나 지운타출판사에서 간행된 책만을 고집하는 사람들도 있다. (pp.46-47)

참으로 독특한 수집 취향들이 있었구나라는 생각과 함께, 한국에도 이런 취향이 있었을까, 앞으로 있을 수 있을까하는 생각이 들더라. 이 취향은, 수익을 얻기 위한 책에 대한 투자로도 연결되는데, 책이 넘쳐나는 지금으로서는 상상도 할 수 없지. 지금 단지 할 수 있는 일은 깨끗하게 읽은 책을 중고로 팔아서 책값의 얼마만을 남기는 일이겠지.

이 책을 통해 책에 관한 몇 가지 재밌는 역사적 사실들을 알게 됐어. 우선, 당시에도 책의 여백에 민감했다는 거야. 그때는 지금과는 달리 책을 오래 보존하기 위해 장정(裝幀/裝訂)을 많이 맡겼다고 해. 그런데 장정 작업을 위해 책의 주변을 잘라내게 되는데, 작업 후 남은 여백의 유무에 따라 판매 가격에 큰 차이가 났다는군. 당연히 여백이 많은 책이 비싸게 팔렸지.

요즘 보면 여백이 거의 없이 출간되는 책들이 있는데, 종이값을 아끼기 위해서인지 실험적인 편집 디자인인지 알 수가 없어. 차별화를 위한 선택이라면 전혀 존중해주고 싶은 생각이 안 들어. 마치 다리가 셋만 있는 의자를 만들어 놓고는 새롭고 독특한 의자로 알아주길 바라는 모습이야. 그건 앉을 수는 있지만 불안한, 불완전한 물건이지. 이 책에 따르면 “난폭한 시골뜨기(durus arator)” 장정기술자야.

알게된 또 다른 사실은, ‘캐치워드(catchword)’라는 편집 장치가 있었다는 거야. 이건 페이지 누락(낙장)을 방지하기 위한 것인데, 페이지 번호(쪽매김) 대신 “다음 장에 나오는 첫 단어를 그 전장의 아래쪽 난외에 인쇄”해서 넣었다고 해. 이 관습은 “인쇄 기술이 발달하면서 18세기 무렵 사라졌다”고 하는군. 아마도 필사본을 만들 때 생겼던 관습이 계속 남아있었던 것 같아.

또 하나는, 성서 필사본에 대한 것인데, “성서 전체의 마지막 줄에는 대개 발행 정보가 수록”되고 “이 부분에는 필경사의 이름이 적혀 있기도 하고 필사본 완성에 걸린 시간이 기록되어 있기도”했다고 해. 필사에 걸린 시간을 적었다는 게 인상적이었는데, 현대의 책들도 집필부터 출간까지의 기간을 기록해두면 재밌지 않을까? 그리고 “단지 “……끝났다. 신에 찬미를(Explicit. Laus Deo)”이라는 문구만 적힌 책도 있다”고 하는데, 이건 왠지 필경사가 너무 힘들어서 ‘아, 드디어 끝났다’하고 치워버리는 느낌이랄까? 혹시 《중세 필사본》에 이 자료가 있을까 싶어 찾아봤더니 없네.

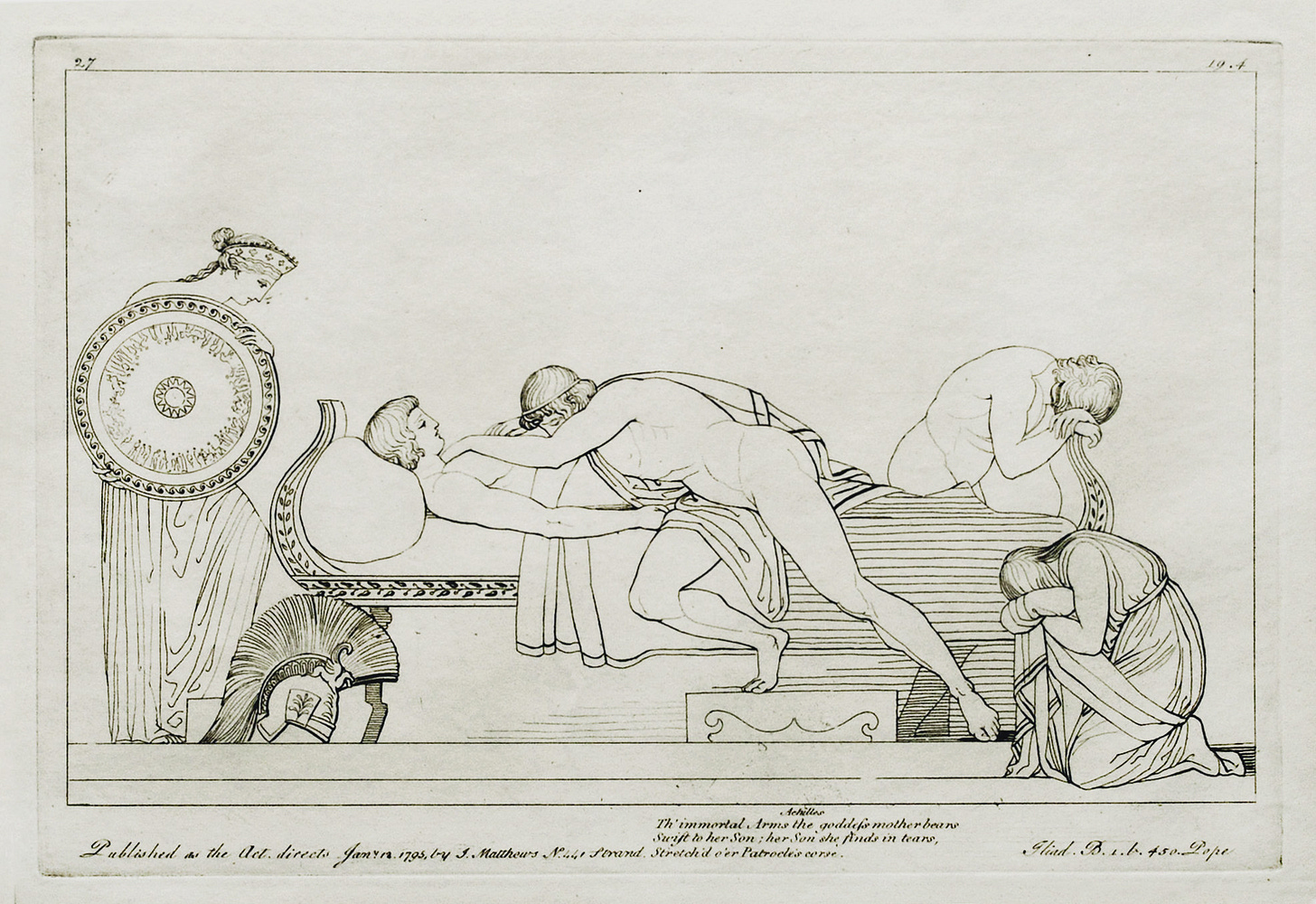

마지막으로, 이 책의 4장1은 ‘삽화가 들어간 책’에 대한 것이야. 저자는 유명 삽화가인 귀스타브 도레도 “위대한 작가들 — 호메로스, 셰익스피어, 단테 — 의 작품을 손상하지 않는 ‘삽화’가 존재할 수 있는지” 증명하지 못했다고 평가해. 그리고는 윌리엄 블레이크의 친구였던 존 플랙스먼(John Flaxman, 1755~1826)을 고전 해석에 있어 경지에 도달한 작가로 인정하고 있어.

이 책은 ‘물건으로서의 책’과 관련한 몇 가지 역사적 사실들을 알 수 있었으나, 책 수집가 일반에 대한 이야기가 아닌 ‘19세기 영국 책 수집가들의 개인 도서관’에 관한 내용이라고 하는 것이 더 알맞을 것 같네.

수집이란 것에 한번 필이 꽂히면~~~ 못말리죠^^