#182 창작욕

(다소 개인적인 이야기니까 관심 없는 분은 안 봐도 됨.)

어제 웹소설에 대한 이야기를 하고나니 ‘창작’이란 것에 대해 또 생각하게 되네. 이삼십 대에 아무 대책 없이 회사를 그만둔 적이 많았는데, 그때마다 이유는 '새로운 것을 해보고 싶다', 그 중에서도 ‘글을 쓰겠다’였어. 너무 막연하게도. 그래서 백수가 된 초반에는 이것저것 만들어 보기도 하고 뭘 써서 올리기도 하고 그랬지.

그러다 일년이 되어갈 때쯤이면 얼마 없던 돈도 떨어져가고 멘탈 역시 함께 빠른 속도로 무너져가고, 역시 하고 싶은 게 있으면 돈을 벌면서 해야 하는구나라는 걸 뼈저리게 느끼고는 다시 회사에 들어가는 걸 몇 번 반복했지.

회사를 그만둘 때의 이유는 정말 다양하면서도 진지했어. ‘한 번뿐인 인생인데 하고 싶은 걸 해야’, ‘한번 경험해봤으니 저번 같지 않을거야’, ‘매체에 기고도 하고 경험을 쌓았으니 이번에는’, ‘이 분야는 아무도 안 하니까 내가 먼저’ 등등.

그래서 지금은 후회한다, 같은 얘기를 하고 싶은 건 아니고, 뭔가 새로운 걸 만들고 싶다는 욕구가 계속 날 따라다녔다는 건데 그게 날 괴롭힌 것도 같고 뭔가를 하게 만들어 주기도 했다는 얘기야. 지금 이렇게 매일 뉴스레터를 쓰고 있는 것도 그 욕구가 전혀 없다면 안 하겠지.

가끔 그 욕망의 근원을 들여다 보긴 해. 왜 뭔가 만들고 싶어하는 거지? 이름을 날리고 싶은가? 남들이 날 인정해주길 바래? 샐러리맨이 아니라 예술가로 봐주길 원하나? 남들과 같이 평범하지 않다는 걸 증명하고 싶나? 삶의 진실을 찾고 싶은가? 아니면 단지 자기만족을 위한 건가? (그런데, 단지 ‘자기만족’이란 게 가능한 건가?)

이런 질문들을 던져보지만 딱히 답은 찾지 못했어. 그나마 질문만 하지 않고 답을 찾는 중간 과정으로 매일 뭐라도 쓰고 있는 게 다행이라면 다행이지.

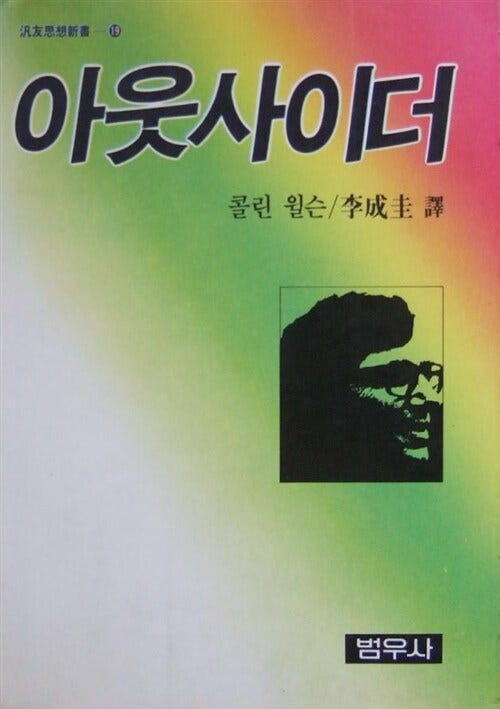

지금 든 생각인데 이십 대 때 가방에 항상 넣고 다녔던 콜린 윌슨의 《아웃사이더》의 세계에서 아직 벗어나지 못한 건가라는 생각도 드네. 언젠가 지긋지긋해져서 버린 것 같은데 모두 버리진 못했나.